El estrecho de Taiwán y la Tercera Guerra Mundial

Desde que la Rusia de Putin recuperó la vocación imperial —o, para ser más precisos, desde que, tras la ocupación de Crimea, empezamos a darnos cuenta de que la había recuperado— el mundo vive un nuevo período de rearme. La idea, al menos en nuestro rincón del mundo, era y sigue siendo preparar la guerra para lograr la paz. Pero las armas las carga el diablo y, casi tan fuerte como los tambores de guerra, suenan las advertencias de los agoreros: una pequeña chispa, aquí o allá, podría provocar la Tercera Guerra Mundial.

En España, la sabiduría popular acuñó un refrán impagable: “perro ladrador, poco mordedor”. No es una ciencia exacta, claro, pero hemos escuchado tantas bravatas del presidente Putin que le hemos perdido el miedo. Sin embargo, a China, que ya hace algunos años que ha adelantado a Rusia en la carrera por el segundo puesto entre las potencias globales, rara vez se la oye ladrar. Y su rearme abarca todos los terrenos: el nuclear, el convencional, el diplomático… y, también, el científico y tecnológico, talón de Aquiles de la Rusia de hoy.

En un clima de creciente tensión política, que seguramente se agravará si el expresidente Donald Trump es reelegido el próximo noviembre, las noticias de los roces entre buques norteamericanos y chinos en el estrecho de Taiwán son muy poco tranquilizadoras. Parece incluso razonable que nos preguntemos si una chispa en esa disputada zona del mundo podría provocar la guerra que pondría fin a nuestra civilización.

La chispa

Si esa es la inquietud del lector, me atreveré a darle una respuesta breve y tranquilizadora: no. Al menos en las próximas dos décadas. Es, lo reconozco, una apuesta ventajista. Si se acaba el mundo no quedará nadie que me reproche haberme equivocado. Sin embargo, puedo explicar las razones que me hacen estar seguro para que sea el lector quien juzgue por sí mismo.

Contra lo que muchos creen, en el mundo de la geoestrategia las chispas no provocan incendios. Las cosas ocurren justo al revés: los incendiarios las utilizan —y, en ocasiones, hasta las crean— para provocarlos. Hoy sabemos con certeza que, para justificar la invasión de Polonia, Hitler orquestó una docena de incidentes en zonas fronterizas, protagonizados por tropas de las SS con uniformes polacos. Intuimos también —la verdad histórica siempre tarda en abrirse camino— que la invasión de Ucrania no es la consecuencia de la guerra civil en el Donbás, sino el fruto maduro de la semilla plantada allí por Putin en 2014.

Pero —y permita el lector que plagie la icónica pregunta de José Mota— ¿y si sí? Para estar un poco más seguros, vamos a viajar al estrecho de Taiwán. Si no está familiarizado con la geografía de la zona, es mejor que se haga con un mapa porque no es tan estrecho como su nombre indica. La distancia mínima entre el continente y la isla es de 70 millas, cuatro veces más que el Canal de la Mancha y casi 10 veces más que el Estrecho de Gibraltar. Hay espacio para que naveguen por allí todo tipo de buques sin amontonarse.

Sin embargo, la política casi siempre supera a la geografía. Pekín dice que el estrecho es suyo y, si admitimos que hay una sola China —condición necesaria para mantener relaciones diplomáticas con la República Popular— es cierto que esa China tiene derechos soberanos sobre las aguas territoriales, pero que solo llegan hasta las 12 millas de costa. Más allá de ese límite, las naciones tienen derecho a la explotación de los recursos marinos en la Zona Económica Exclusiva, que llega hasta las 200 millas de costa.

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos), los buques de guerra tienen derecho al paso inocente —es decir, a velocidad razonable y sin realizar actividades ajenas a la navegación— a través de las aguas territoriales de cualquier país. Pero en la ZEE —que se extiende por una ancha franja central del estrecho de Taiwán— tienen tanta libertad de acción como en la alta mar. No necesitan permiso alguno para realizar ejercicios siempre que no pongan en riesgo a los demás usuarios del espacio marítimo. Pueden también llevar a cabo actividades de espionaje electrónico desde el límite de las 12 millas. Aunque no nos guste cuando nos lo hacen a nosotros, ese es un juego al que jugamos todos, españoles y chinos incluidos.

Como los derechos se pierden si no se ejercen, los buques de la flota del Pacífico de los EE.UU. —por cierto que, para añadir un poco más de confusión, Washington nunca ha ratificado la Unclos— cruzan el estrecho de Taiwán casi todos los meses. Y a China, que sabe que legalmente no tiene razón para quejarse pero ve en la presencia norteamericana una muestra de apoyo a Taiwán, eso le parece una provocación.

¿Es peligrosa la partida que juegan en el Estrecho la US Navy y el Ejército Popular de Liberación? De por sí, no demasiado. Hay mucho más ruido que nueces. Permita el lector que, para su tranquilidad, comparta el recuerdo de una situación bastante más tensa que la que se vive hoy en el estrecho de Taiwán.

Quiso la casualidad que en el verano de 2008, cuando Rusia invadió Georgia, estuviera yo en el mar Negro al mando de una de las fuerzas marítimas permanentes de la Alianza Atlántica (SNMG-1). En la prensa occidental —excepto en España, por razones que darían para escribir un artículo aún más largo que este— aparecieron en titulares las amenazas de las autoridades militares rusas que, tan comedidas como ahora, aseguraban al mundo que podrían destruir la SNMG en menos de 15 minutos. Pero, mientras ladraban en público, en privado movían la cola. Uno detrás de otro, los comandantes de cada uno de los buques de la fuerza de la OTAN me informaron de que los agregados militares rusos en sus respectivas capitales habían pedido audiencia urgente para recordar a sus estados mayores las cláusulas de los convenios bilaterales suscritos en su día con la URSS para prevenir incidentes en la mar. Como es lógico, tenían tan pocas ganas de meterse en líos como nosotros.

Como ocurría entonces entre los rusos y nosotros en el mar Negro, los buques y aeronaves chinos hostigan a los norteamericanos en el estrecho de Taiwán. Pero crea el lector que todo está controlado por profesionales que conocen el oficio, ya sean pilotos o marinos. Y si por error de alguno de ellos ocurriera un improbable incidente —es más fácil que sea en el aire, donde todo va mucho más rápido— detrás de ellos hay bomberos preparados para apagar el fuego. Todos hemos sido testigos de lo que ocurre cuando los misiles rusos sobrevuelan países de la OTAN fronterizos con Ucrania: se echa tierra sobre el asunto… o, más en línea con el escenario de este artículo, pelillos a la mar.

El combustible

Al lector promedio le parecerá que el apartado anterior puede, como mucho, tener interés académico. Si vamos a morir en una Tercera Guerra Mundial casi nos da lo mismo que la chispa sea incidental o provocada. Reformularé entonces la pregunta para darle un poco más de sentido. ¿Hay razones para encender una chispa en el estrecho de Taiwán, a riesgo de provocar un apocalipsis nuclear? ¿De verdad hay allí combustible para un incendio en el que ardamos todos?

Para intentar dar una respuesta a este interrogante, es preciso salir del terreno militar para entrar en el de la geopolítica. China, potencia continental, tiene dos objetivos estratégicos que la obligan a mojarse los pies. El primero es la reintegración de Taiwán, donde se refugió el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek en 1949, después de su derrota frente al Partido Comunista chino en la guerra civil. Desde entonces, coexisten en el mapa del mundo la República Popular de China y la República de China que, hasta no hace mucho, estaban de acuerdo en una sola cosa: solo existe una China. Con el tiempo, sin embargo, ha ido creciendo en Taiwán el realismo —no van a recuperar la China continental— y, con él, un independentismo más o menos matizado por la amenaza de la ley antisecesión que Pekín aprobó en 2005, que contempla la intervención armada si la isla se declara independiente.

Más allá del estrecho de Taiwán, China, como Rusia en Ucrania, reclama unos pretendidos derechos históricos —que deben de ser exclusivos de las superpotencias, porque no veo a España reclamando el reino de Nápoles ni a la propia Rusia devolviendo Königsberg a Alemania— sobre el mar de la China Meridional. Se trata de un espacio marítimo bastante mayor que el Mediterráneo, con unos 200 pequeños islotes en su mayoría deshabitados, distribuidos en dos archipiélagos: Paracel y Spratly. China quiere arrebatar los derechos que la Unclos reconoce a los países costeros —Vietnam, Malasia, Brunéi y Filipinas— con un argumento que a ellos quizá les parece definitivo: así figuraba en los mapas del Imperio Chino de la dinastía Qing. De los mapas de los demás, por supuesto, nada se dice.

Además de por fidelidad al viejo Imperio, ¿por qué tanto interés? Hay tres buenas razones, pero nada tienen que ver con la historia: el gran volumen de tráfico marítimo, los enormes recursos pesqueros y los yacimientos de gas y petróleo que se cree existen en las cercanías de las islas Spratly.

Hay, pues, madera. Pero, para que el conflicto pueda convertirse en mundial, tiene que haber un oponente digno de la República Popular. Y ahí es donde aparece la gran potencia norteamericana. ¿Qué tiene que ver Washington con todo esto? Los EE.UU. y Filipinas tienen un Tratado de Defensa Mutua firmado en 1951, que podría invocarse para responder al hostigamiento de los patrulleros filipinos que defienden los derechos de este país sobre las islas Spratly y el banco Scarborough. Pero Manila ha descartado pedir ayuda a su aliado por estos nimios incidentes. Con este combustible, no parece posible un gran incendio.

El problema en Taiwán es diferente. Washington rompió relaciones formales con Taipéi para establecerlas con la República Popular en 1979, bajo la presidencia de Carter. Desde entonces, su política se ajusta a la tesis entonces vigente: existe una sola China con dos interpretaciones diferentes. Partidario del statu quo, se opone tanto al uso de la fuerza por parte de Pekín como a la hipotética declaración de independencia de Taipéi.

Las garantías que EE.UU. ha dado a Taiwán de apoyarle en caso de agresión siempre han sido ambiguas. Aunque en alguna de las declaraciones del presidente Biden se pudo apreciar una mayor firmeza frente a la creciente asertividad de Xi Jinping, siempre fue posteriormente matizado por la Casa Blanca para precisar que no había un cambio real de política en ese sentido.

El pirómano

En resumidas cuentas, mi diagnóstico —insisto en que si me equivoco no quedarán muchos supervivientes para reprochármelo— es que no hay leña suficiente en el Mar de China Meridional para que arda el mundo. Pero quizá sí en la isla de Taiwán.

¿Quién encendería la hoguera? Si, como hemos dicho, no basta con una chispa incidental, necesitamos un pirómano. En teoría, deberíamos buscarlo en el campo de la geoestrategia. ¿Qué nación querría encender ese fuego y por qué razones?

Sin embargo, permita el lector que salga de este terreno casi tan pronto como he entrado para entrar en el de la política doméstica. ¿Por qué? Lo explicaré con un ejemplo muy cercano. Los españoles tenemos claro que el reconocimiento de Palestina como estado o la reciente retirada de la embajadora en Argentina son decisiones de política exterior que corresponden al presidente del Gobierno de acuerdo con nuestra Constitución y que él mismo ha tomado. Cómo las vivimos muy de cerca, es lícito que supongamos que algunos de los factores que las justifican están más relacionados con la estabilidad parlamentaria o la próxima cita electoral que con la política exterior. Otro presidente, con otra mayoría en el Congreso, quizá habría decidido de otra manera. Sin embargo, desde fuera, habrá analistas que evalúen nuestra postura como si se tratara de decisiones geoestratégicas de España. Y no hay razón alguna para creer que eso ocurra solo en nuestro país. La historia nos enseña que, mientras la geoestrategia da pretextos, casi siempre es la política la que da las razones.

Bajo esta luz, hablemos de personas y no de naciones. ¿Quién querría una guerra por Taiwán? No será el presidente Biden. Ni siquiera Trump, mucho más impredecible y hostil con China, pero que se siente más cómodo enfrentado a Méjico por asuntos fronterizos o a sus aliados de la OTAN en defensa de su doctrina de America First. Tampoco el nuevo presidente de Taiwán, Lai Ching-te, querrá irritar a unos y a otros proclamando la independencia de la isla. La postura de su partido, que lleva ocho años en el poder en la isla, es bastante pragmática: Taiwán es de facto independiente desde 1949. Lleva viviendo así casi tanto como Israel o Pakistán y más que Argelia o Marruecos. ¿Qué necesidad tiene de declarar nada que pueda provocar a Xi Jinping?

¿Y qué pasa con la República Popular? Podemos debatir durante meses sobre si a China le compensaría o no el riesgo de una guerra para reintegrar Taiwán a su soberanía o para apoderarse del mar de China Meridional. Pero estaríamos perdiendo el tiempo. Lo importante es si le compensa a Xi Jinping.

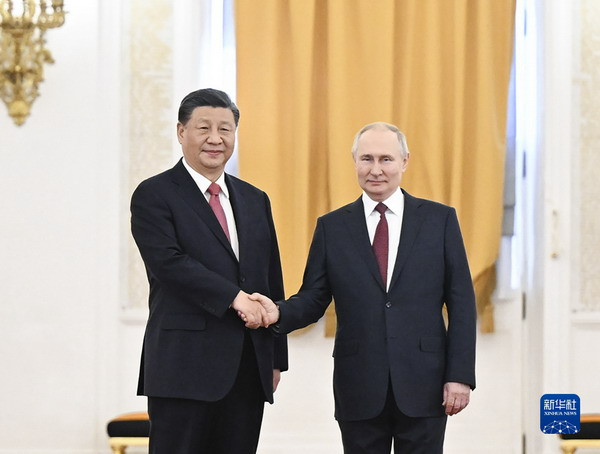

XI Jinping y Vladimir Putin. Foto: Ministerio de Exteriores de China

¿Ladra Xi? Desde luego. En el XX congreso del Partido Comunista Chino, en el que el ya veterano líder —lleva doce años como secretario general del Partido Comunista y en 2018, dos años antes que Putin, consiguió eliminar los límites temporales para la presidencia de su país— hizo de la reintegración de Taiwán, por la fuerza si fuera necesario, uno de los ejes de su discurso. Quizá la razón de fondo habría que buscarla en el rechazo del pueblo chino a la política de COVID Cero. Para Jamenei es mucho mejor tener a la gente en la calle gritando “muerte a Israel” que “fuera los velos”, y China, aunque a veces lo parezca, no es de otro planeta. Pero, cualquiera que sea la razón, Xi ha incrementado sustancialmente los recursos destinados a la defensa y, en particular, a la construcción de una flota de alta mar. Públicamente, ha ordenado a sus fuerzas armadas estar listas para la guerra en 2027.

Pero, ¿qué hay detrás de sus ladridos? Al contrario que Putin, testigo del declive de Rusia tras la caída de la URSS, Xi Jinping no tiene motivos para tener hambre. De hecho, tiene una estrategia que le está dando resultados, basada fundamentalmente en herramientas no militares: la diplomacia, la tecnología y la economía. Tiene más embajadas que nadie, gradúa cada año más matemáticos e ingenieros que nadie y es el mayor exportador del mundo. ¿Por qué habría de apostar por la única carta perdedora que hoy tiene en sus manos, que es la militar?

Mientras China recorta cada día distancias con los EE.UU. en su carrera por la hegemonía mundial, Xi no se dejará llevar a una guerra solo para complacer a los agoreros que predicen que los cambios de hegemón siempre se producen entre dolores de parto.

La disuasión: agua para un incendio

Imaginemos que a Xi Jinping se le tuercen las cosas y empieza a ser discutido, no por su pueblo —que en China cuenta poco— sino por su partido. Como cualquier otro dictador —y algún presidente norteamericano que no lo fue— tiene en sus totalitarias manos la posibilidad de unir a sus partidarios contra un enemigo común. ¿Podría escoger el camino de la guerra?

Quizá sí. Pero solo si confía en la victoria. Los seres humanos no nos parecemos demasiado a los lemmings, unos roedores que, según una extendida leyenda urbana, siguen a los líderes de sus manadas al suicidio colectivo. Crear un enemigo exterior está bien, pero para pasar a la acción hay que creer que se puede vencer. Eso creía Putin cuando invadió Ucrania, y por eso lo hizo. Porque no creen lo mismo, no tienen tentaciones bélicas la Venezuela de Maduro —que tiene combustible en el Esequibo para su hoguera— o el actual reino de Marruecos, a quien también le gusta calentar el escenario geoestratégico con acciones de tipo híbrido suficientemente contenidas para no irritar a sus aliados occidentales. Ni Venezuela ni Marruecos renuncian a unas reivindicaciones territoriales que les sirven para afianzar el apoyo popular a sus gobiernos, pero ambos saben que con la guerra tienen mucho que perder y nada que ganar.

Así pues, la pregunta mágica, la clave de este artículo es si el presidente Xi puede llegar a creer que puede ganar una guerra por Taiwán. Y, para aguarle la fiesta, está el mecanismo de la disuasión.

Como el lector sabe, la disuasión tiene dos niveles, el nuclear y el convencional. Por desgracia, la invasión de Ucrania ha quitado mucho peso a la disuasión nuclear, haciendo así más probable la destrucción de la humanidad. Putin ha demostrado en la práctica que se puede librar una guerra de alta intensidad impunemente utilizando sus armas nucleares como escudo. Pero, al mismo tiempo, amenaza con usarlas si las cosas le van suficientemente mal. Es una mala combinación, pero lo peor es que ha abierto al mismo camino a otros como él, y uno de ellos podría ser Xi.

Admitiendo como posibilidad un conflicto convencional entre potencias nucleares, la guerra se hace más probable. Las preguntas van tomando forma: ¿puede llevar Xi sus tropas al otro lado del estrecho de Taiwán y tomar la isla? ¿Qué harían los EE.UU.? ¿Se limitaría Washington a dar armas a Taipéi o enviaría sus portaviones? El caso es que, si nosotros no lo sabemos, Xi tampoco. Y la incertidumbre también disuade, aunque mucho menos que la certeza.

Asumiendo que el apoyo norteamericano sea, como mínimo, similar al prestado a Ucrania, yo no apostaría hoy por el éxito de las tropas de Xi. Una cosa es invadir un país a través de una frontera común, como ha hecho Rusia, y otra llevar a cabo un desembarco anfibio o aerotransportado a través de 100 millas de un mar erizado de dificultades. La cuarta parte de esa distancia fue suficiente para disuadir a Hitler y Napoleón, y entonces no había misiles antibuque o antiaéreos. China puede destruir Taiwán, si el mundo se lo permite. Pero, si no lo hace, no es probable que logre desembarcar allí con fuerzas suficientes para someter a sus 23 millones de habitantes.

Dentro de veinte años es probable que China haya recortado la diferencia tecnológica con los EE.UU. y mejorado sus cartas. Pero la modernización de los ejércitos es un proceso cíclico increíblemente lento. Piense el lector en el FACA, un programa que podría dar fruto en dos décadas, constituirse en la columna vertebral del poder aéreo español en tres o cuatro y reemplazar a las últimas unidades de generaciones anteriores en cinco o seis. Con todo, el futuro, esperanzador o preocupante, siempre termina por llegar.

Los estrategas predicen que, si todo sigue su curso, llegará un momento en que Pekín será capaz de crear una burbuja defensiva en torno a Taiwán —A2/AD en la jerga del oficio— que podrá alejar a los portaviones norteamericanos del escenario de la invasión. ¿Cómo sería entonces la guerra por la isla? ¡Un excelente tema para otro artículo! Pero no me resisto a señalar al lector una de esas curiosas paradojas que tiene la vida: mientras los eruditos dudan sobre el papel de los grandes portaviones norteamericanos en un conflicto del futuro, los chinos, que serían los llamados a convertirlos en piezas de museo, los copian.

Epilogo

Incluso si el lector está de acuerdo con lo que aquí he expuesto, que es mucho suponer, tiene derecho a pensar que estamos como en Ucrania antes de la invasión de Putin. La guerra era improbable, pero ocurrió. ¿Podría haberse evitado? Seguramente sí. Quizá habría bastado el despliegue de una brigada norteamericana en Ucrania, aunque fuera bajo la tenue cobertura de unas maniobras multinacionales, para prevenir la invasión.

Si, en un mundo globalizado, las naciones occidentales queremos la paz, aunque solo sea por razones egoístas —los cínicos no dejan de recordamos que actuamos así porque nos conviene el statu quo— tenemos que tomar nota de lo ocurrido. Ingenuidades, las justas. Podemos ceder o podemos disuadir. Pero si no hacemos ninguna de las dos cosas, dentro de dos o tres décadas tendremos un problema. Será entonces cuando una chispa en el Estrecho de Taiwán pueda incendiar el mundo.